Chaque année, plus de vingt millions de touristes se rendent à Amsterdam, attirés notamment par son ouverture à l’égard de la prostitution. Derrière cette apparente tolérance, les hommes travailleurs du sexe peinent pourtant à se faire entendre.

Un homme seul sonne à une des maisons étroites du centre-ville d’Amsterdam en ce samedi soir de février. Une fois la porte ouverte, des escaliers tapissés de velours rouge le mènent vers un salon peu commun. Au centre, une barre de pole dance, sur laquelle se déhanche un jeune garçon en sous-vêtement sur le rythme de Say My Name, des Destiny’s Child. Les miroirs habillent entièrement les murs et offrent aux visiteurs une vision décuplée de ces esthètes, pour qui le corps est devenu un outil de travail. Nous sommes au BoysClub 21, la seule maison close d’hommes des Pays-Bas.

Une dizaine de travailleurs du sexe (TDS) sont à disposition des clients, principalement masculins. Certains dansent lascivement, d’autres discutent au bar, sous la lumière intime des néons rouges, avant de rejoindre une des quatre chambres de la maison pour une heure au moins. Plus si affinité. L’atmosphère est détendue, laissant la confiance s’instaurer entre les visiteurs et les employés. Une bulle de liberté à l’abri des regards extérieurs. Bryan, le manager, confirme : « Ici, nous nous connaissons et nous prenons soin de nous ». Ce n’est pourtant pas le cas de la majorité des hommes travailleurs du sexe, invisibilisés, dans un pays qui a pourtant fait du sexe une vitrine pour les touristes.

À quelques pas du BoysClub 21, l’emblématique Quartier Rouge attire chaque jour des centaines de touristes venus des quatre coins du monde, curieux d’observer les femmes travailleuses du sexe, visibles depuis la rue à travers les fenêtres des maisons closes. Regroupant 76 maisons closes et 292 vitrines, le quartier De Wallen n’abrite que des femmes. « Les hommes sont totalement absents du Quartier Rouge », s’insurge Mariska Majoor, ancienne travailleuse du sexe et fondatrice du Centre d’Information de la Prostitution (PIC). « Pas parce que c’est interdit par la loi, indique-t-elle, mais parce que la société ne l’accepte pas ». Un manque de diversité transposable à d’autres causes : l’absence de personnes racisées, ou encore la faible représentation des queers derrière les vitrines du Quartier Rouge. Du travail du sexe, il y en a donc partout, mais la diversité semble plus difficile à trouver. « Je n’ai jamais vu d’hommes derrière les fenêtres du Quartier Rouge, c’est dommage », constate Nils*, travailleur du sexe depuis dix ans.

Au BoysClub 21 par exemple, les fenêtres sont cachées par des rideaux et il n’y a pas de vitrine derrière lesquelles pourraient se déhancher les TDS. Même le drapeau LGBT+, flottant à l’entrée de la maison, a été récemment retiré, « pour voir si cela attirait plus de monde », confie son manager. Le club accueille souvent des clients mariés et pères de famille. Se rendre au BoysClub leur permet de vivre leur attirance pour les hommes en secret, en passant quelques heures avec un prostitué ou, parfois, en ne faisant rien du tout. « La semaine dernière, un de mes clients est resté trois heures assis au bar à regarder les ‘boys’ danser et à leur parler, sans jamais monter dans leur chambre. Certains ont besoin de temps », constate Bryan.

Si les clients sont discrets, les TDS le sont encore plus. « J’ai l’impression de mener une double vie », confie Ricky*, 37 ans et travailleur du sexe à Amsterdam. À l’instar de ses clients qui cachent leur orientation sexuelle, il n’a pas dit à sa famille qu’il était TDS : « Même s’ils sont libéraux et progressistes, ils ne comprendraient pas ». Ricky n’a d’autre choix que de rester discret… et donc silencieux. « Quand on parle de la prostitution aux Pays-Bas, on pense toujours aux femmes exploitées et au trafic d’êtres humains, mais on oublie en fait tout le reste des TDS », soulève Mariska Majoor.

Aux Pays-Bas, environ 5 % des travailleurs du sexe sont des hommes. Et le BoysClub 21, le seul club légal du pays, en emploie une dizaine. Mais alors, où se trouvent les autres ?

Leur vitrine, c’est Internet

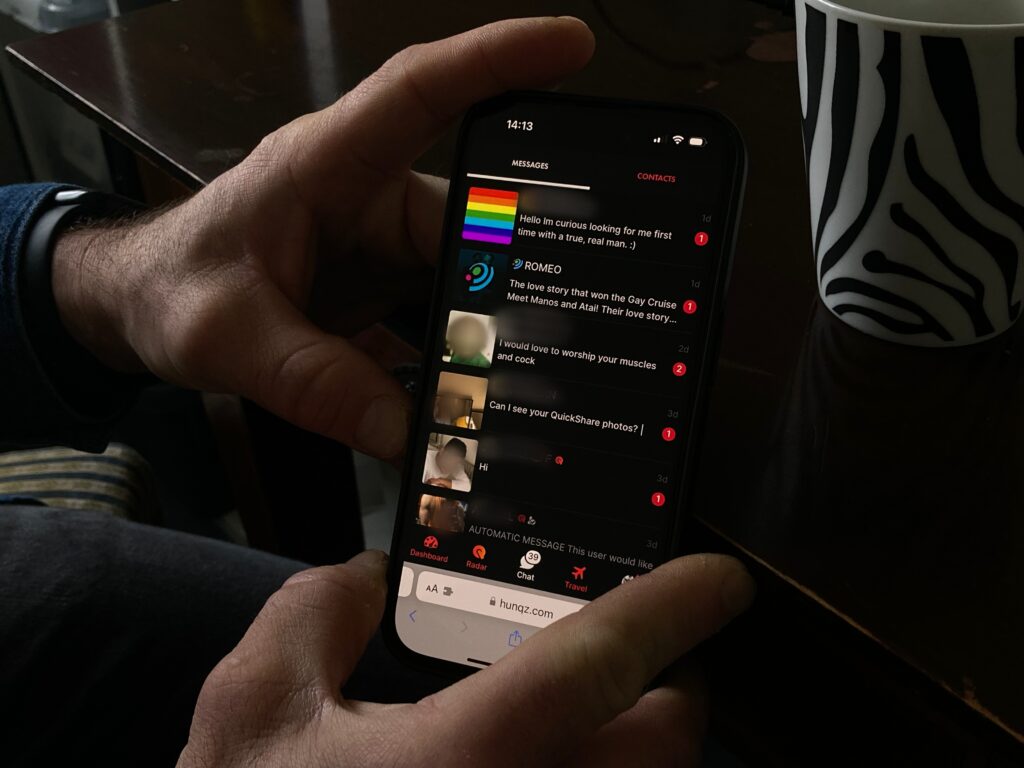

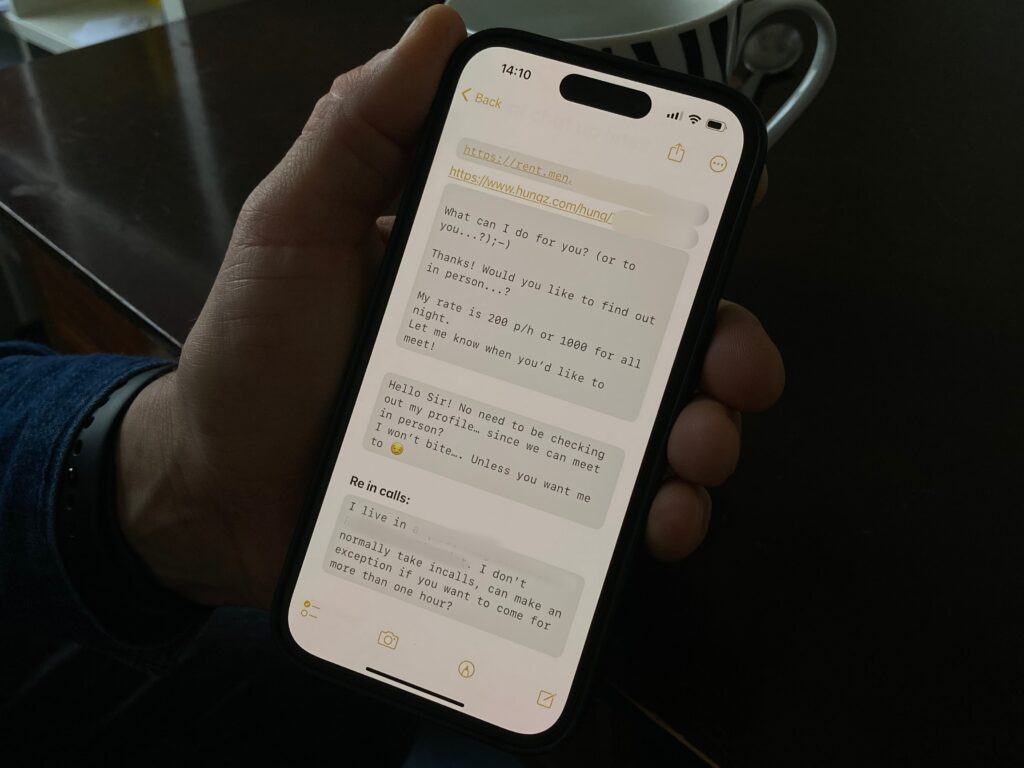

Chris*, 45 ans, consultant en communication de jour, escort pour hommes la nuit, habite depuis quatre ans dans le Quartier Rouge, sans jamais y avoir travaillé. Sa vitrine à lui, c’est Internet. Avant de rencontrer ses clients, Chris peut passer jusqu’à quatre heures à discuter avec les intéressés via des plateformes d’escort comme Hunqz, Rentman ou encore Boys4u.nl.

Les messages sont nombreux, mais peu aboutissent vraiment à une rencontre. Une activité chronophage à laquelle Chris a su pallier : « J’ai créé une note avec des phrases toutes faites que je peux copier-coller pour savoir rapidement ce que cherche mon interlocuteur et lui donner mes conditions ». Une fois le rendez-vous fixé, Chris rencontre ses clients chez eux ou dans un hôtel pour une nuit entière. 200 euros l’heure, 1 000 euros la nuit, ce sont ses prix.

Mais parfois, il arrive à Chris de devoir accueillir chez lui ses clients. Une pratique interdite lorsqu’elle n’est pas déclarée et qui passe pourtant inaperçue. « Je suis hors des radars », confie-t-il. Aux Pays-Bas, le travail du sexe – qui est toujours criminalisé – est régulé par les gouvernements locaux. À Amsterdam par exemple, les travailleur.se.s du sexe doivent obtenir une licence pour exercer leur activité dans un lieu fixe : dans une maison close ou derrière une vitrine. Mais depuis plusieurs années, il est devenu de plus en plus difficile d’obtenir cette autorisation. Dans la capitale néerlandaise, les travailleurs du sexe ne peuvent pas obtenir de licence pour travailler chez eux. Un paradoxe dans ce pays qui a pourtant été l’un des premiers à légaliser la prostitution en 2000, et qui s’est fait l’étendard de cette cause. « Nous devrions au moins pouvoir travailler à domicile en toute sécurité », réclame Ricky, comme c’est le cas dans d’autres villes comme Hilversum.

« J’ai développé tout seul un instinct de survie »

Sans licence, les travailleurs du sexe ne sont pas protégés par la police en cas de comportements violents. « Si un client t’agresse et que tu appelles la police, elle ne viendra pas », confie Geert*, travailleur du sexe d’une trentaine d’année. Une information confirmée par la porte-parole de la municipalité d’Amsterdam, Anne Jochems : « Nous ne pouvons pas garantir la sécurité et le bien-être de tous.tes les travailleur.euse.s du sexe. Nous avons un accès restreint aux circuits illégaux ».

Une préoccupation partagée par Chris. Ses mains encerclent sa tasse de café à la recherche d’un peu de chaleur, alors que le quadragénaire évoque avec inquiétude, comme pour éviter que cette prophétie ne se réalise, l’histoire d’un de ses amis TDS. « Il s’est retrouvé attaché à un lit pendant une session de BDSM avec un client mal intentionné qui a ensuite appelé ses copains pour qu’ils le battent ensemble ». Face à la peur, en 4 ans de travail du sexe, Chris a dû développer « tout seul » son « instinct de survie ».

Conséquence : invisibles physiquement, les travailleurs du sexe le sont aussi aux yeux de l’État. « Nous ne sommes pas vraiment inclus dans les politiques publiques », et même « lors des consultations, nous ne sommes pas écoutés », estime Ricky, qui s’efforce depuis quelques mois de diriger un groupe de parole d’hommes travailleurs du sexe.

Ce groupe est parfois la seule occasion de se rencontrer entre travailleurs. Très peu d’hommes font partie des associations et syndicats de travailleur.se.s du sexe. Parmi les bénévoles du PIC, par exemple, il n’y a qu’un seul homme cisgenre. « Le PIC ? Jamais entendu parler », confesse Niels. « Évidemment, plus de femmes que d’hommes se prostituent. Mais je pense qu’il y a certainement plus d’hommes qu’on ne le pense, à cause du stigma que nous portons sur la prostitution », avoue la porte-parole du PIC.

Invisibles aux yeux des autres autant qu’entre eux, les travailleurs du sexe font aussi face à l’isolement et la solitude. « Je me sens très seul », regrette Chris, contemplant du haut de son appartement dans le Quartier Rouge les vitrines derrière lesquelles se déhanchent les dizaines de femmes dénudées. Même constat pour Ricky qui, malgré son engagement dans les groupes de parole, déplore un vrai « manque d’esprit de communauté entre nous », dans un pays où le travail du sexe est pourtant si publicisé.

En réponse à ce manque de considération, la mairie d’Amsterdam mise sur un projet de nouveau centre érotique qui pourrait voir le jour d’ici quelques années pour redorer son blason et accorder plus de place aux travailleurs du sexe masculins et queers. Pour Anne Jochems, « ce nouveau centre constituera un espace sûr pour les hommes travailleurs du sexe, qui ont à ce jour très peu accès à des lieux autorisés ». Une initiative pourtant contestée par les travailleur.euse.s du sexe eux-mêmes. Pour Ricky, « c’est un peu comme si vous aviez un marché noir et que la ville construisait du jour au lendemain un énorme centre commercial pour abriter tout ce marché noir. Il ne faut pas griller les étapes : il nous faut d’abord pouvoir travailler légalement depuis chez nous ».

*Pour des raisons de confidentialité, les prénoms des travailleurs du sexe ont été changés.