Il y a sept décennies, la Zélande, province maritime du sud des Pays-Bas, connaissait un raz-de-marée meurtrier. Avec l’apparition de digues et de barrages de protection, le risque a disparu des esprits. Pourtant, si les Pays-Bas étaient inondés aujourd’hui, 60% du pays seraient concernés. L’avenir de la région préoccupe les ingénieurs.

« Nous avons les digues », lance avec aplomb un jeune homme vêtu d’une cotte de travail beige tachée de graisse. Adossé au mur, Nils achève sa pause, avec sa dernière bouffée de cigarette. Le futur de sa région n’est « absolument pas » une préoccupation pour lui et ses trois collègues, qui opinent du chef.

Le concessionnaire pour lequel ils travaillent se trouve au pied d’un immense silo à grain peint d’un rectangle bleu vif, gradué sur 40 mètres. Telle un phare, cette tour dépasse tous les autres bâtiments du village de Zierikzee, situé sur l’île la plus au nord de la Zélande. Visible à plusieurs kilomètres à la ronde, l’édifice trône comme rappel de la principale menace qui pèse sur la région, les submersions marines. Plus de la moitié des Pays-Bas se trouve sous le niveau de la mer, et la Zélande ne fait pas exception.

1 836 noyés

Ici, tout le monde se souvient du 1er février 1953. L’arrière-grand-mère de Nils lui a raconté cette nuit de cauchemar. Elle avait dû se réfugier sur le toit de sa maison lorsque les digues ont cédé, sous la pression d’une violente tempête conjuguée à de grosses marées. Champs et villages se sont retrouvés ensevelis sous plus de trois mètres d’eau. 1 836 personnes ont péri noyées.

Depuis, les côtes des îles de Zélande ont été endiguées. D’interminables bosses d’herbe rase, parsemées ça et là de moutons ou d’éoliennes, forment le paysage côtier de la région. Bien souvent, une promenade de goudron longe la mer. En contrebas, une jetée artificielle en pente douce, au revêtement étudié pour briser les vagues, avec quelques maigres rochers amassés, ou de larges poteaux de bois plantés en rangées. Cette muraille de près de 500 kilomètres a grignoté le trait de côte, mais offert l’assurance d’une quiétude à toute épreuve. Les nouvelles digues doivent résister à une catastrophe climatique supposée se produire une fois tous les 4 000 ans, selon les normes inscrites dans la loi.

Malgré un paysage parfaitement plat, fait de champs à perte de vue, cette haute barrière artificielle rend la mer invisible. La menace ne fait plus partie du quotidien des Zélandais. La mer est devenue synonyme de baignade, de promenade en voilier, de moments partagés en famille ou entre amis. Rares sont ceux qui y voient un quelconque danger. D’autant que tous ont grandi avec la fierté de vivre dans une région conquise à la mer, au prix de chantiers colossaux. Les Zélandais vouent une entière confiance aux ingénieurs. « Nous payons des impôts, laissons les professionnels faire leur travail et tout ira bien », résume un habitant.

La majorité des habitants n’a donc jamais envisagé un quelconque péril. Si bien qu’ « il est difficile de faire connaître les bonnes pratiques », déplore Marcel Matthijsse, conseiller sécurité dans la province. En cas de danger, plutôt que de se réfugier en hauteur, 80% des gens décideraient par exemple de prendre la route, un réflexe qui pourrait coûter des vies.

Les plus anciens habitants gardent tout de même une radio au grenier, ou de la nourriture à l’étage, par sécurité. D’autres surveillent la houle qui se fracasse contre les digues, ou restent éveillés dans leur salon jusqu’à ce que les vents de nord-ouest cessent de souffler. Garde-côte depuis 28 ans, Jan van Driel l’a constaté. « Sur l’île, les gens s’inquiètent beaucoup en cas de forts coefficients de marée, surtout les personnes âgées, qui ont vécu « le désastre » », constate le quinquagénaire qui patrouille au volant de son 4x4 blanc. Pour Zinzee, le traumatisme a traversé les générations. « Ma mère n’a pas connu la catastrophe, et pourtant elle devient très anxieuse quand il y a une tempête », témoigne la jeune femme originaire de la région.

Un musée, entre mémoire et sensibilisation

Debout dans l’atmosphère fraîche du musée des inondations d’Ouwerkerk, Jaap Schoof fait partie de ceux qui pensent que, « quand on vit dans un delta, on peut à nouveau subir une catastrophe ». Ce survivant du raz-de-marée de 1953 décrit le refuge trouvé à l’étage de la ferme familiale, les maisons de sa grand-mère et de sa tante disparues sous les eaux, et le voisin venu les secourir en bateau.

Aujourd’hui âgé de 80 ans, l’ancien directeur du musée fait partie des nombreux rescapés soucieux de faire connaître le drame aux 100 000 visiteurs annuels. Les familles prennent le temps de parcourir l’exposition, présentée dans les quatre immenses caissons de béton qui ont servi à colmater la brèche dans la digue. Geert Dorpmanns tenait à sensibiliser ses trois enfants. « Avec le changement climatique et le fait que notre pays se trouve sous le niveau de la mer, il est bon qu’ils sachent ce qui pourrait arriver à l’avenir », confie-t-il.

Dans un couloir, un écriteau incite les visiteurs à pousser la porte d’un atelier d’artiste. Affairée à installer son matériel dans la pièce vitrée, Suzette Bousema commence une résidence de trois mois. Pour elle, l’art a le pouvoir de « faire visualiser quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir ». Même si travailler sur le réchauffement climatique est « un peu déprimant », c’est le seul moyen qu’elle a trouvé pour « amener à réfléchir ».

© Lisa Villy / Kanaal

Dans la région, une minorité de jeunes se sent préoccupée par la montée du niveau de la mer, même sans avoir vécu la catastrophe. Du haut de ses dix ans, Averly, venue avec sa classe, avoue en avoir fait des cauchemars. « Je jouais dans l’eau avec mes amis, mais nous ne pouvions pas revenir parce que la terre s’éloignait. Nous appelions à l’aide, mais personne ne nous entendait. J’ai eu peur, et je me suis réveillée ».

Pour René de Landmeter, chargé de projet au musée, « beaucoup de jeunes sont vraiment inquiets ». « J’ai l’impression qu’ils ont du mal à se fédérer parce qu’ici, beaucoup de gens ne prennent pas le sujet au sérieux », regrette-t-il. Il en parle souvent avec son meilleur ami, « pour que ce soit moins lourd à porter ». Ensemble, ils ont créé un club de lecture, où ils s’échangent des livres sur le climat et l’avenir, et assistent aux réunions municipales et provinciales pour essayer de faire entendre leur voix. Les deux amis songent même à partir, tant ils sont inquiets pour leur région. « Est-ce que ça vaut le coup d’acheter une maison s’il n’est pas possible d’y rester toute sa vie ? », s’interroge Ran, qui intervient auprès de jeunes dans une ONG locale de défense de la nature. Tous deux peinent malgré tout à imaginer une autre vie, loin de là où ils ont grandi.

Quatre avenirs possibles

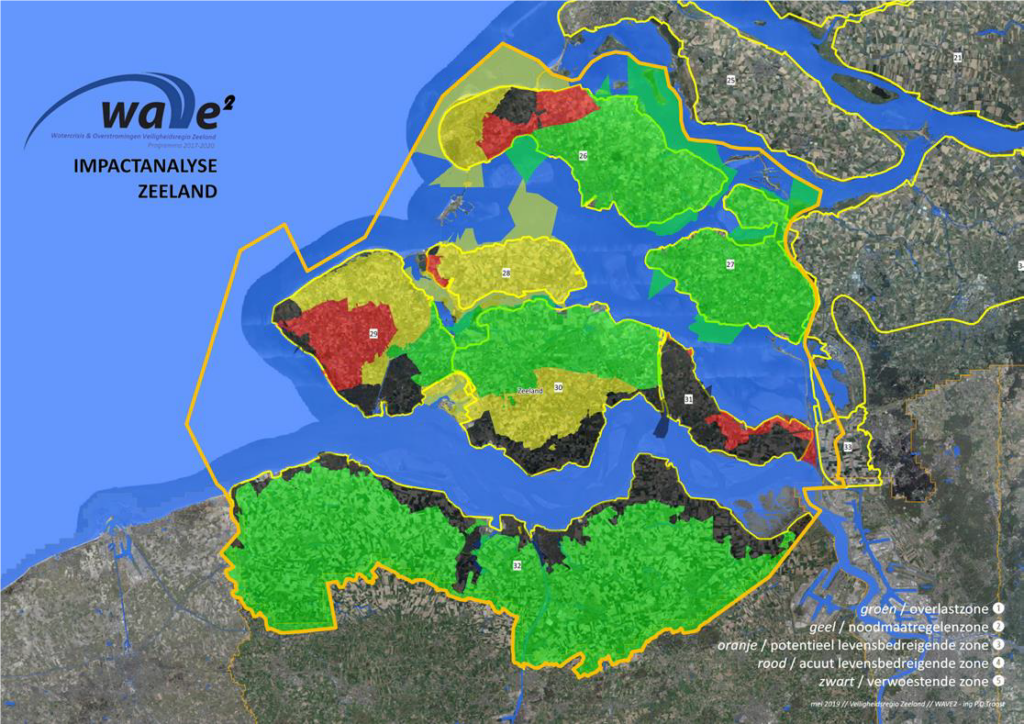

La menace du réchauffement climatique commence à être prise en compte par les ingénieurs. Leur seule certitude : les digues ne suffiront plus. Ils préparent quatre scénarios d’adaptation, basés sur les projections du GIEC. Les plus extrêmes consistent à créer un nouveau littoral par des digues, ou bien abandonner des terres pour protéger les grandes zones urbaines. Il est aussi envisagé d’élever les barrages et de pomper l’eau des rivières vers l’extérieur, ou de laisser la mer pénétrer dans le delta et de réhausser toutes les digues. Les différents plans seront achevés dans les dix années à venir, pour pouvoir lancer des travaux à tout moment, et ainsi éviter une nouvelle catastrophe.

« C’est difficile à comprendre pour les gens, ils veulent un dessin, savoir à quoi ressemblera la région dans vingt, cent ans », remarque Teun Terpstra, chercheur à l’université. La population reste difficile à sensibiliser. D’autant que les nouvelles solutions, favorables à la nature, ne sont pas vues d’un bon œil dans cette région agricole et conservatrice. Les chercheurs du Delta œuvrent donc à impliquer davantage les acteurs de la région, lors de réunions. « Nous expliquons ce que nous faisons, invitons les gens à réfléchir, à apporter des idées et à poser des questions », explique Teun Terpstra. Par exemple, rehausser les digues demanderait aussi de les élargir de plusieurs mètres. « En cas de scénario vraiment extrême, nous aurons besoin de plus en plus d’espace, donc à un moment donné, des conflits vont éclater », observe Samantha Van Schaick, chargée des digues à l’autorité régionale de l’eau. Le consentement des habitants sera pourtant indispensable, pour garder la tête hors de l’eau.

Trois jours… à vélo !

Adopter le mode de locomotion chéri des Néerlandais a été mon premier réflexe en apprenant notre destination, pour des raisons économique et environnementales, mais pas que… Pour traiter correctement la montée du niveau de la mer, il me paraissait essentiel de prendre conscience de la place de la mer, des digues et des barrages dans le paysage zélandais. Pédaler contre le vent sur les 9 kilomètres de l’Oosterscheldekering, donne une idée de la force des éléments. Rouler le long des digues, fait comprendre l’absence d’inquiétude de la population. Dormir dans une tente au bord de la mer après une journée passée à discuter de raz-de-marée, m’a fait ressentir, en rêve, la peur de la mer qui monte.

La rencontre avec les habitants était centrale dans ma démarche. À vélo, j’ai pu m’arrêter facilement pour discuter, ou prendre des photos. La lenteur du déplacement m’a aussi laissé le temps d’observer les paysages, et de m’arrêter, par exemple pour savoir ce qu’était la tour géante évoquée dans l’article. Ce temps, me semble indispensable à un reportage respectueux de son sujet et de ses interlocuteurs. J’ai aussi senti que ma démarche facilitait l’approche avec certaines personnes, curieuses. Et par une météo humide, la générosité – espagnole – m’a permis de dormir au chaud !